[강미숙 칼럼] 겨울공화국을 넘어 사기공화국을 사는 우리들에게

- 칼럼 / 강미숙 / 2023-02-16 21:05:52

[칼럼] 강미숙 소셜칼럼리스트=

|

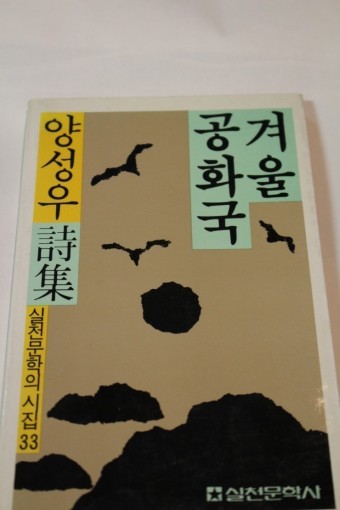

▲ 양성우 <겨울공화국> |

총과 칼로 사납게 윽박지르고

논과 밭에 자라나는 우리들의 뜻을

군화발로 지근지근 짓밟아대고

밟아대며 조상들을 비웃어대는

지금은 겨울인가

한밤중인가

논과 밭이 얼어 붙는 겨울 한때를

여보게 우리들은 우리들을

무엇으로 달래야 하는가

삼천리는 여전히 살기 좋은가

삼천리는 여전히 비단 같은가

거짓말이다 거짓말이다

날마다 우리들은 모른 체하고

다소곳이 거짓말에 귀 기울이며

뼈 가르는 채찍질을 견뎌내야 하는

노예다 머슴이다 허수아비다

부끄러워라 부끄러워라 부끄러워라

부끄러워라 잠든 아기의 베개맡에서

결코 우리는 부끄러울 뿐

한마디도 떳떳하게 말할 수 없네

물려줄 것은 부끄러움 뿐

잠든 아기의 베개맡에서

우리들은 또 무엇을 변명해야 하는가

오랜만에 떠올려보는 양성우 시인의 <겨울공화국> 일부다. 그는 1975년 2월 민청학련 관련자 석방을 촉구하는 구국기도회에서 유신을 겨울이고 한밤중이라 묘사한 이 자작시를 낭송한 죄로 교사직에서 파면되었다. 며칠 후 박정희는 민청학련 관련자를 대대적으로 석방하겠다고 발표했지만 이미 총칼로 얻은 추악한 권력에 균열은 깊어진 뒤였다. 유신이 총칼과 군홧발로 짓밟히는 '겨울', '한밤중'이라면 공정과 능력으로 정당성을 얻었다고 착각하는 검찰공화국은 돈과 법으로 짓밟는 봄날의 한밤중이다.

매일 들려오는 소식들이 온통 거짓이고 기만이다. 독재라 하기에도 과분한 거대한 사기공화국, 거짓말 공화국이다.

빌라왕을 처음 들었을 때 요새 인기있는 드라마 제목인 줄 알았다. 빈틈을 이용해 그렇게 오래 서민과 청년들을 짬짜미로 등쳐먹었음에도 국가는 어디에 있었는지 도통 모르겠고 수단이었던 바지사장 빌라왕들이 하나둘 의문의 죽음 행렬이 이어지고 있음에도 국가는 수수방관이다.

수도 한복판에서 숨이 막혀 죽고..

한푼이라도 지켜보겠다고 전세거래하다 재산을 갈취당하고..

이들 뒤에 드리워지는 검은 그림자가 오싹하다. “살려는 드릴게” 했다는 영화를 찾아보니 어느 편이 영화이고 어느 편이 현실인지 분간을 못하겠다.

통정거래가 인정된다 판결이 내려져도 검사마누라는 철옹성 안에서 미소 짓고 밖에서는 문재인 정부가 탈탈 털었는데 뭣도 없지 않았냐며 지나가는 소가 웃을 애기를 아무렇지도 않게 내뱉는다.

학생을 격려한 장학금은 실형을 살 범죄고, 삥 뜯은 50억은 과하지만 문제없다고 판결내리는 나라의 미래는 없다. 대통령실이라는 말도 그렇다. 마치 어느 사무실처럼 느껴지는 무념무취한 말인 대통령실. 실상은 청와대가 아닌가. 청와대가 나서서 대통령 마누라의 범죄행위를 쉴드치고 범죄소명이 다 끝났다며 판관 행세를 한다. 이 얼마나 비상식적이고 반헌법적 작태인가.

이명박이 새된 목소리로 이거 다 새빨간 거짓말인 거 다 아시죠? 하던 것도 애교로 생각될 만큼 윤 정부의 거짓말과 사기는 금도를 넘어도 한참 넘어섰다. 그들이 정권을 잡고 한 일이라고는 차기 대선 경쟁자인 이재명 죽이기와 대통령놀이, 의전놀이에 심취한 것 뿐. 어디까지 진실인지 모르겠지만 미국의 손아귀에서 전쟁 꼭두각시 노릇으로 1조에 가까운 돈을 벌었다는 젤렌스키를 롤모델로 하고 있는 건 아닌가 모르겠다.

48년전 양성우 시인이 파면되고 유폐되자 그가 가르치던 광주 중앙여고 학생 8명은 백지광고로 탄압받던 동아일보 광고판에 “가라! 껍데기는 가라! 광주 중앙여고 학생들”이란 광고를 냈고 이틀 뒤에는 “혹시 선생님은 교사 노예가 아니신지요(?) 광주 J여고 대다수 학생”이라는 광고를 게재했다.

파면된 양성우는 35편의 장시 <노예수첩>을 쓰고 일본 문예지에 게재된 일로 끝내 구속되었고 중정 요원들은 다시는 글을 못쓰게 해주겠다며 오른손을 짓이겼다. 파면반대를 외쳤던 학생들은 자퇴를 강요당하고 손찌검을 당했다.(조선일보 1975.2.27.)

저 시가 낭송된 1975년에 부끄러움을 물려받은 ‘잠든 아기’였던 나는 12년 뒤 그의 시를 처음 접하고 부끄러움이라는 한배를 탔다. 우울한 스무살에 양성우와 이성부의 시편들에 얼마나 많은 빚을 졌던가.

기다려도, 기다리지 않아도 봄은 온다는 강한 긍정이 생의 근간이 되었음은 또 어떻고. 과거로 퇴행하는 것 같지만 얼음장 밑에서 은밀히 더 큰 걸음을 준비하는 시간이 있어 다시 봄을 맞고 다시 겨울을 다시 봄을 맞는다는 것도 말이다.

김지하 시인도 양성우 시인도 끝내 시인으로 남았으면 좋았으련만, 그 빛나는 지성을 스스로 퇴색시키고 영광된 이름 석자에 오욕을 남겼다. 박정희를 용서하고 독재자의 딸을 추앙한 김지하나 이회창을 지지하고 MB정부에서 부역한 양성우나 그들 개인사의 악수일 뿐, 오점이라 할 것도 못된다. 시인 스스로 부끄럽다 부끄럽다 수도 없이 외친 말들에 가장 깊게 베이는 건 ‘다소곳이 거짓말에 귀 기울인' 그들 자신일테니 말이다.

겨울공화국이 가고 사기공화국, 거짓말공화국을 맞은 우리는 잠든 아기들에게 무어라 말 할 수 있을까. 고문도 총칼도 아닌 그깟 옥수수와 비스킷에 알아서 돼지들의 앞잡이 양떼가 되고, 사나운 개가 되어 짖어대는 자발적 노예가 된 가련한 이들이여. 그래도 어디엔가 부끄럽다 부끄럽다 소리치고 불 밝히는 이들이 있어 잠든 아기들은 시대의 깃발을 들고 일어날 것이 틀림없다.

작가는 책을 완성하는 순간 죽어야 하며 텍스트는 그 모든 단계에서 작가가 부재하는 방식으로 만들어지고 읽힌다는 롤랑 바르트의 말을 기억한다면 숫돌에 시퍼렇게 날이 서도록 정신을 벼리던 시절 시인의 외침은 지금도 펄펄 살아서 우리를 바라본다. 캐비닛과 돈에 묶여서라도 슬픈 겨울을 보내고 기어이 봄을 부르는 버둥거림을 포기하지 않겠다면 시인 선생님을 지키려 했던 여고생들처럼 묻고 또 물을 일이다.

혹시 선생님은 교사 노예가 아니신지요.

혹시 선생님은 공무원 노예가 아니신지요.

혹시 선생님은 시민 노예가 아니신지요.

혹시 선생님은 기자 노예가 아니신지요.

혹시 선생님은 혹시 선생님은 혹시 선생님은.

"우리들의 슬픈 겨울을

몇번이고 몇번이고 일컫게 하고

묶인 팔다리로 봄을 기다리며

한사코 온몸을 버둥거려야 하지 않은가

여보게."

양성우, 겨울공화국

외부 필진 칼럼은 본지의 편집방향과 다를 수 있습니다.

[ⓒ 프레스뉴스. 무단전재-재배포 금지]

댓글 0